はじめに

3DCG制作ソフト「Blender」には、モデリングやレンダリングだけでなく、強力なアニメーション機能も搭載されています。静止画として作品を仕上げるだけでなく、キャラクターを動かしたり、カメラワークを付けたり、映像として表現するために欠かせないのがアニメーションです。この記事では、Blenderのアニメーションの基本的な仕組みと使い方を初心者向けに解説していきます。

アニメーションの基本「キーフレーム」とは

Blenderのアニメーションは「キーフレーム」を使って作成します。キーフレームとは「ある時点でのオブジェクトの状態を記録したもの」で、位置や回転、スケールといった情報を保存できます。Blenderは、キーフレームとキーフレームの間を自動的に補間してくれるため、スムーズな動きを簡単に作り出すことが可能です。例えば、1秒目にオブジェクトを左に置き、3秒目に右に移動させてキーフレームを登録すると、その間を自然に移動してくれる仕組みです。

タイムラインの使い方

画面下部に表示される「タイムライン」は、アニメーションを作るうえでの基本的な管理ツールです。ここではフレーム数の確認やキーフレームの位置を調整できます。再生ボタンを押せばアニメーションをその場で確認でき、キーフレームをドラッグして移動させることで、動きのタイミングを簡単に変更できます。アニメーションの長さを調整したいときも、このタイムラインを使います。

実際にオブジェクトを動かしてみる

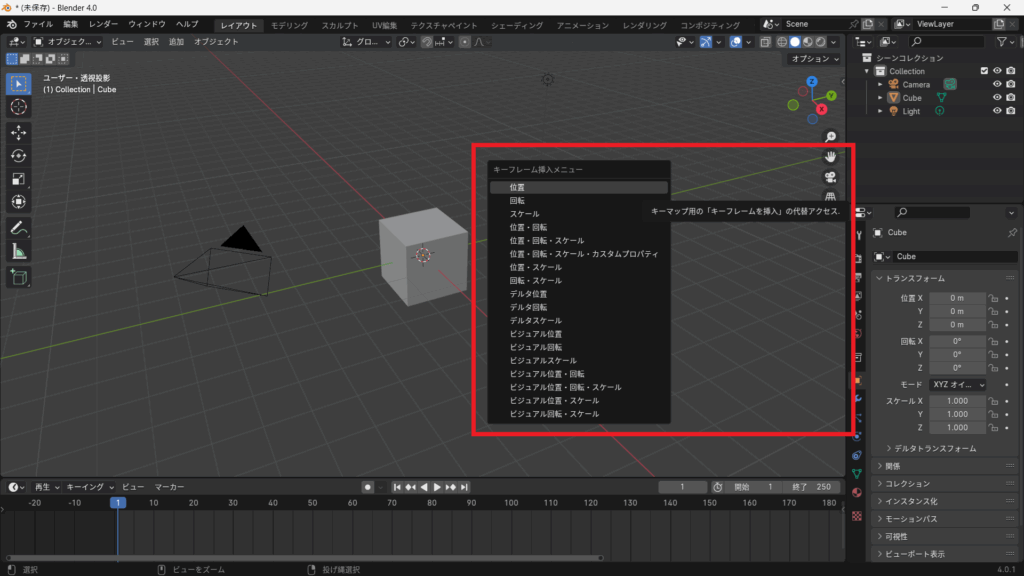

まずはシンプルな「位置を動かすアニメーション」を試してみましょう。

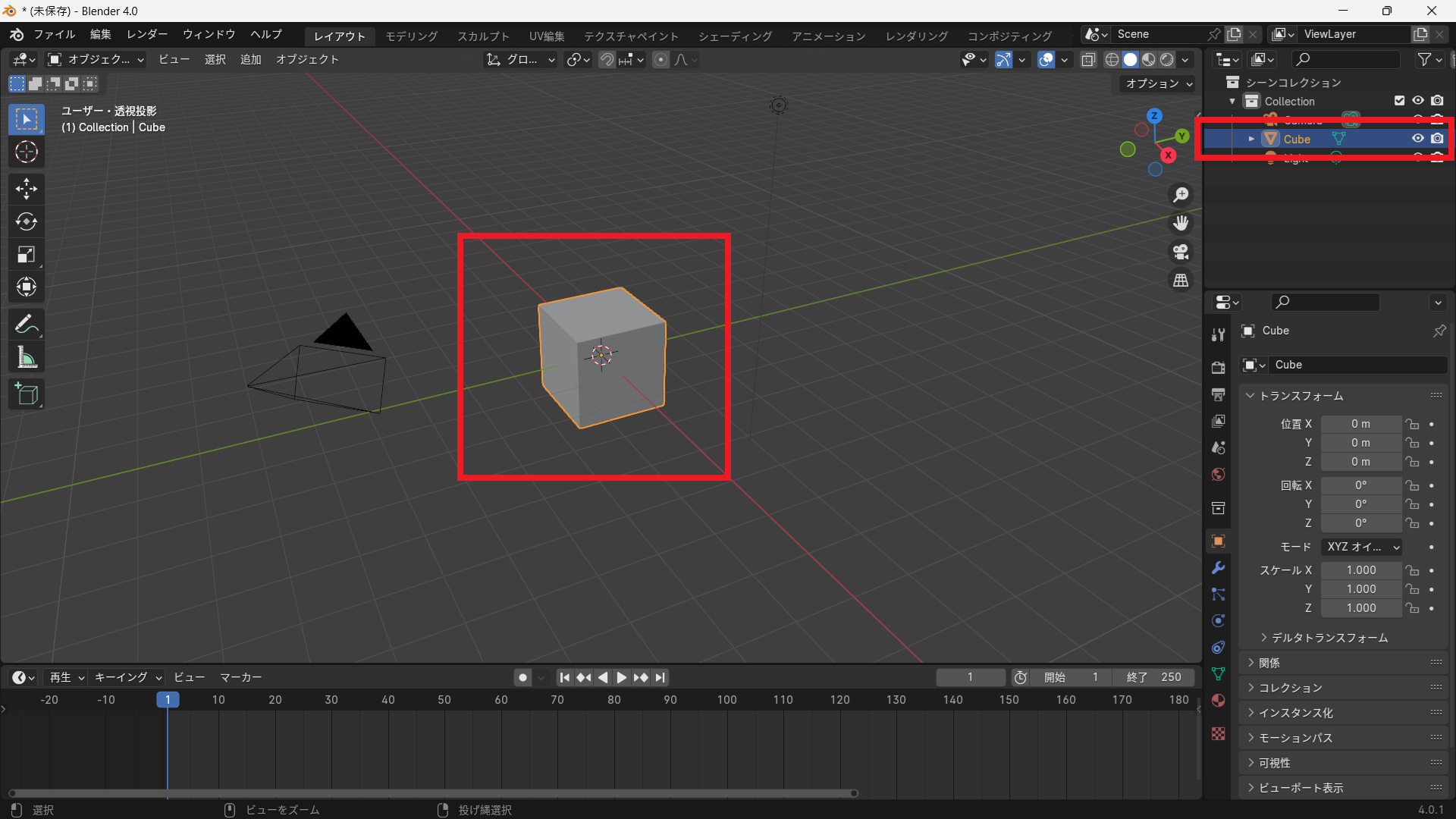

- オブジェクトを選択します。

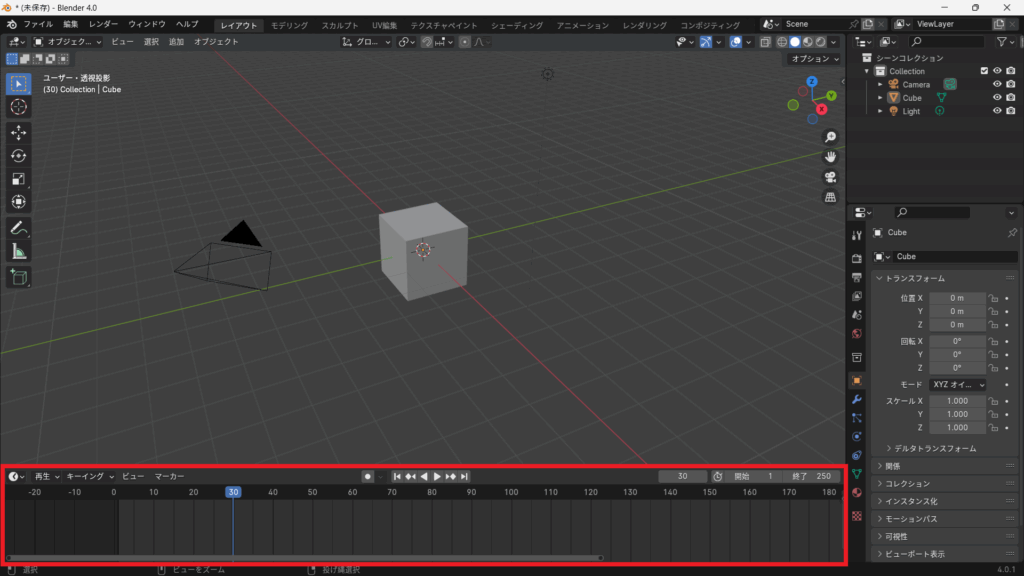

- タイムラインをフレーム30に合わせ、

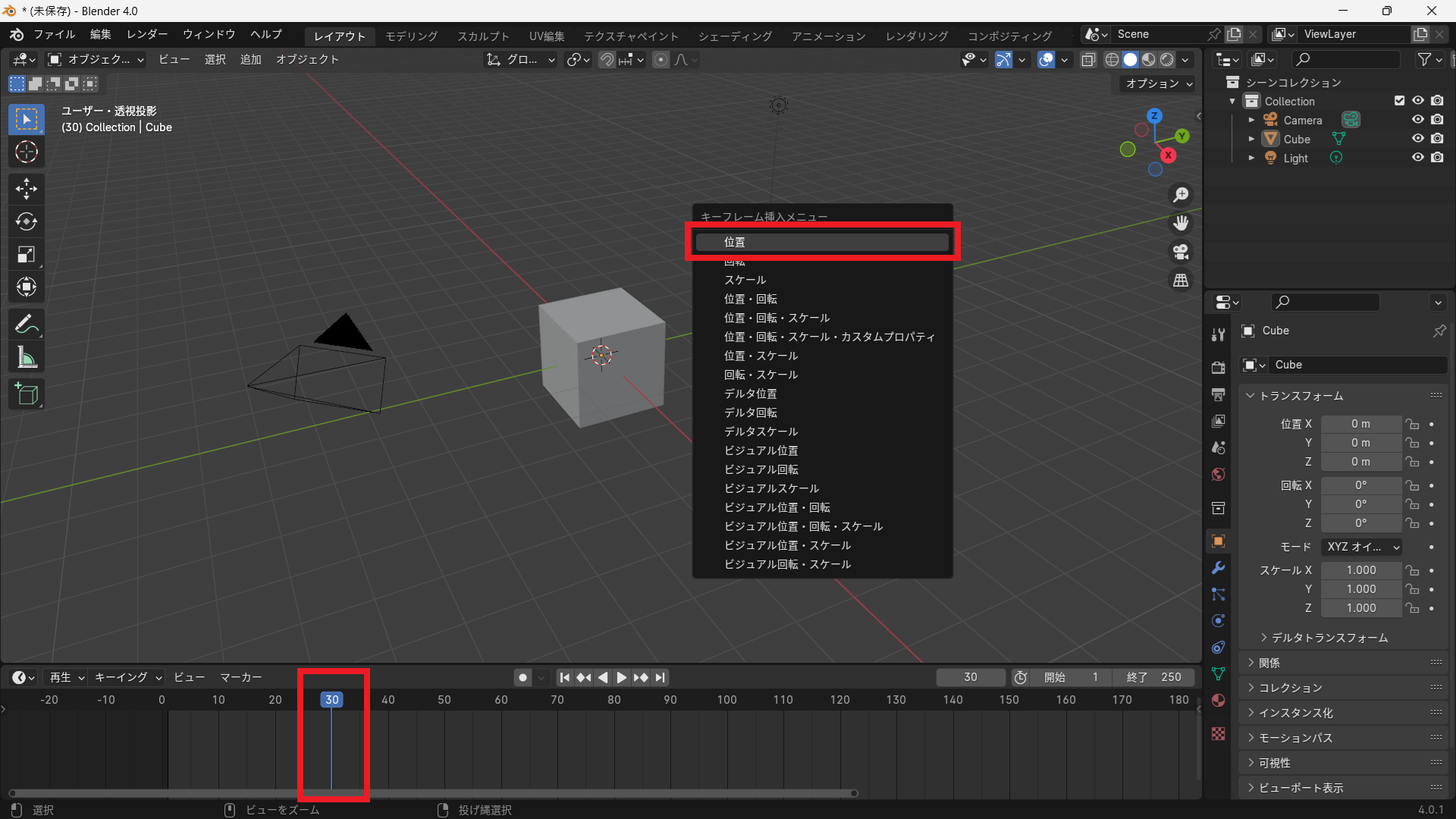

Iキーを押して「Location(位置)」を選択し、キーフレームを設定します。

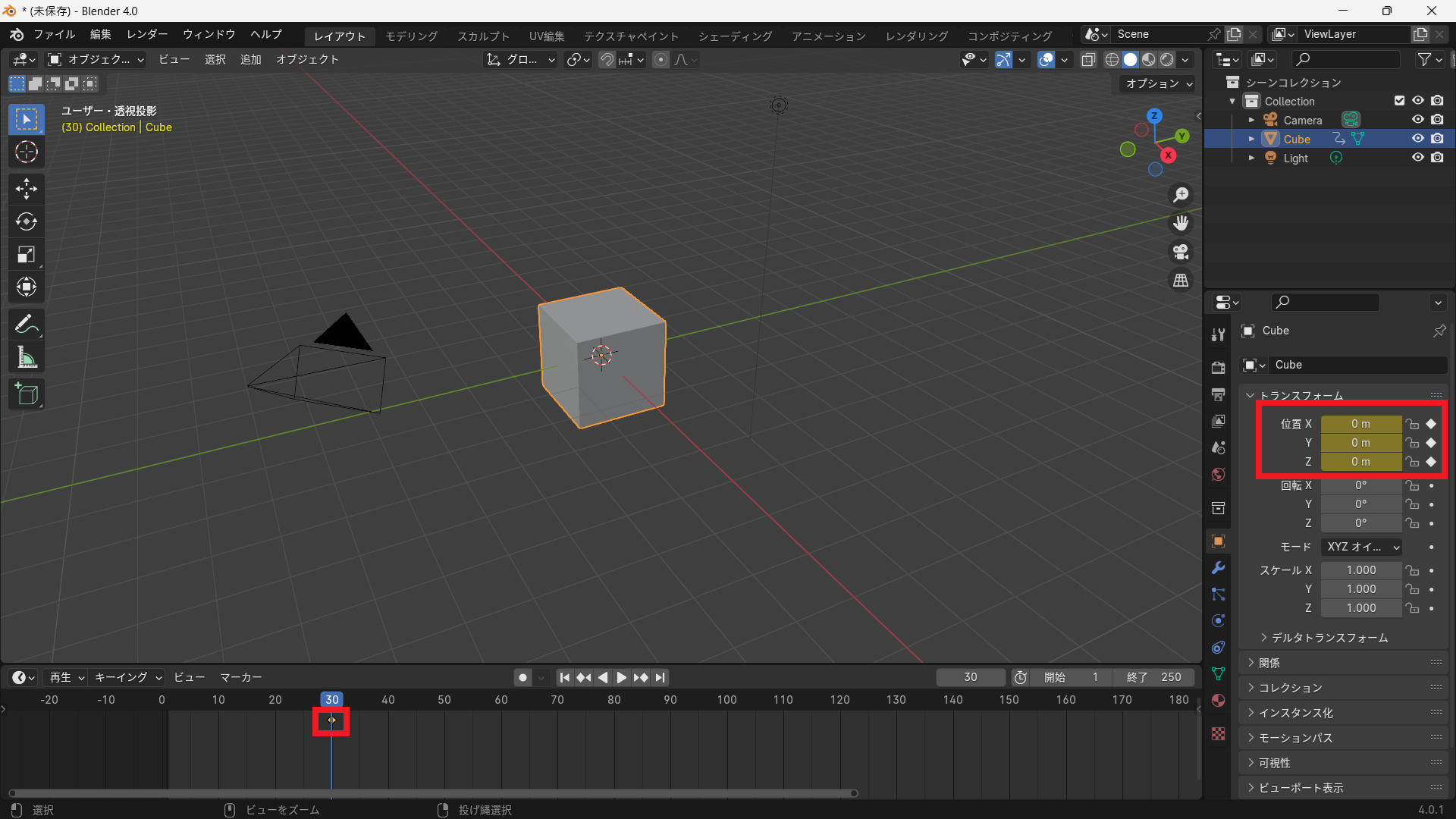

設定後

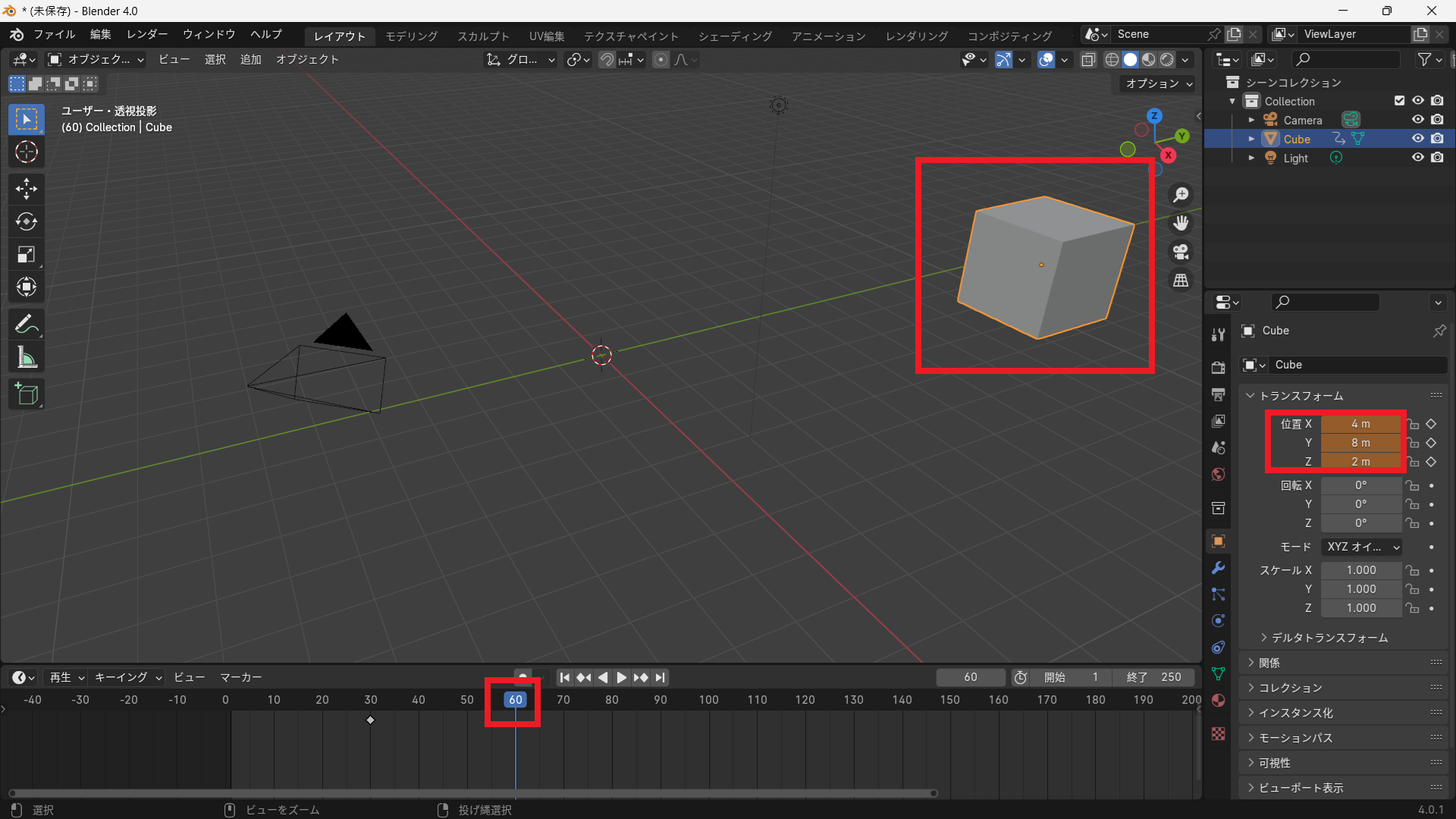

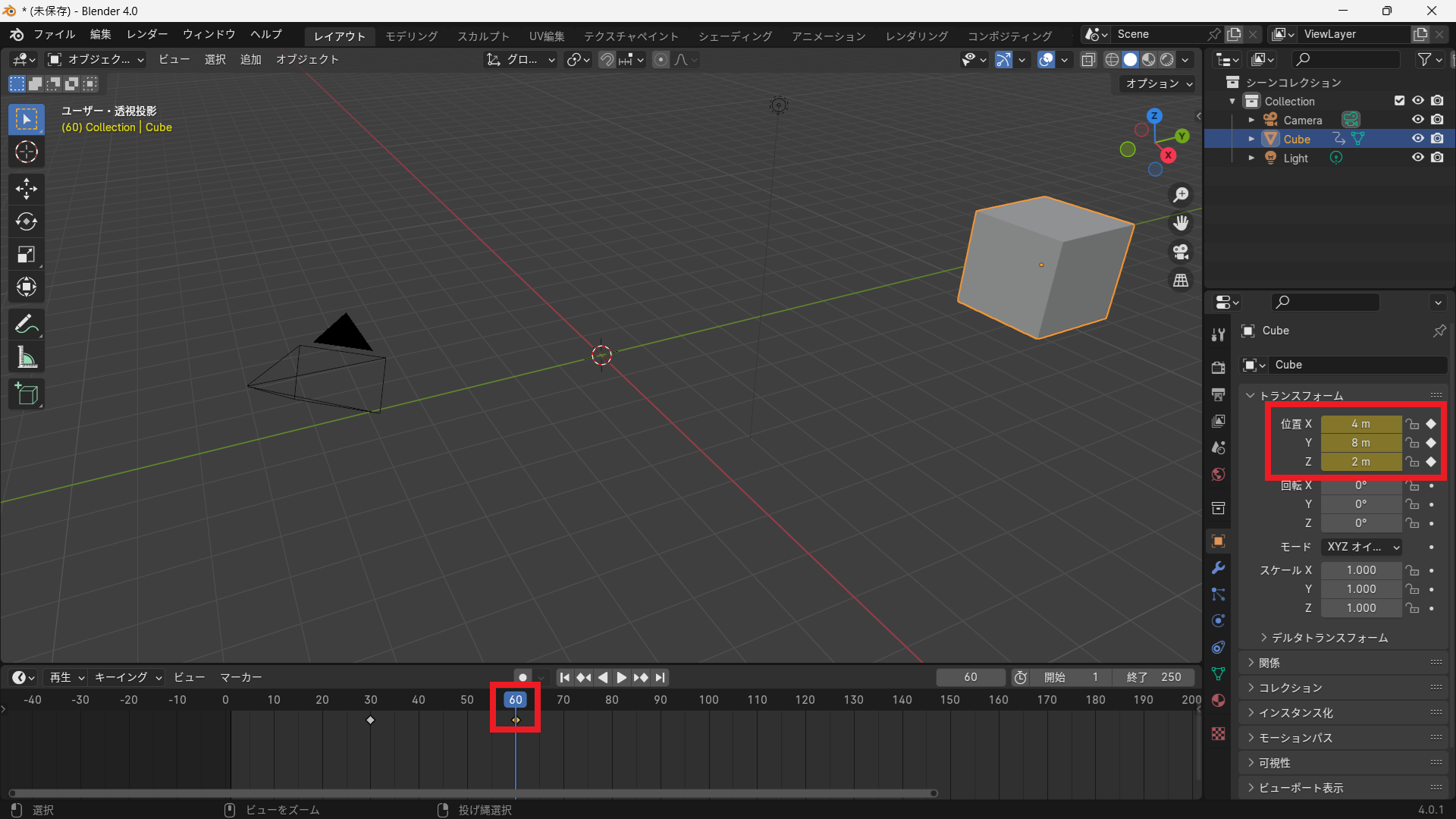

- タイムラインをフレーム60に移動し、オブジェクトを新しい位置に動かしてから再び

Iキーで「Location」を登録します。

設定後

- 再生すると、オブジェクトが自動的に移動するアニメーションが完成します。

このように、開始地点と終了地点を指定するだけで簡単にアニメーションを作れるのがBlenderの魅力です。

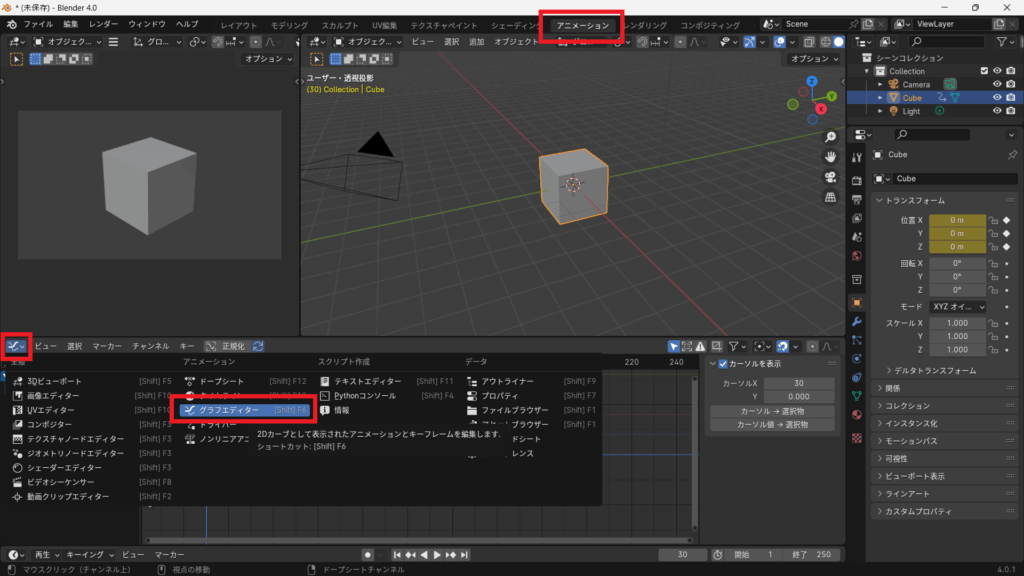

動きをコントロールする「グラフエディター」

ただ位置を移動させるだけでは動きが単調になりがちです。そこで便利なのが「グラフエディター」です。キーフレームの補間を曲線として表示し、加速や減速の具合を自由に調整できます。例えば、イーズイン・イーズアウトを設定することで「自然に動き出し、自然に止まる」表現が可能です。逆に直線的な補間にすると、一定速度で動く機械的な動きを作ることもできます。

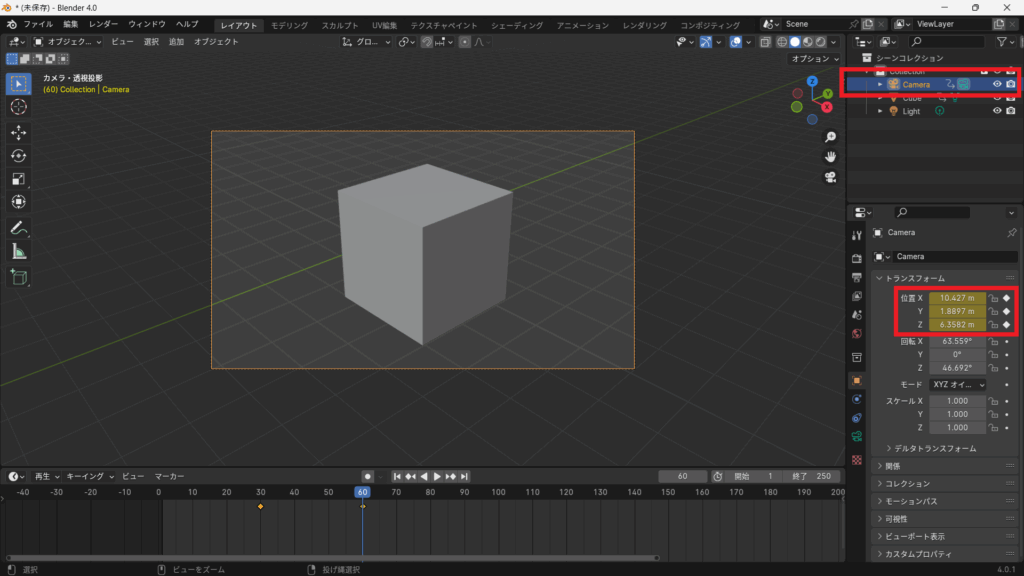

カメラアニメーションの基礎

オブジェクトだけでなく、カメラにアニメーションを付けることも重要です。シーンに動きを与えることで、映画のようなダイナミックな表現ができます。手順はオブジェクトと同じで、カメラを選択してキーフレームを打ち、少しずつ位置や角度を変えていくだけです。例えば横にパンさせたり、対象をズームインさせるなど、カメラワーク次第で作品の印象は大きく変わります。

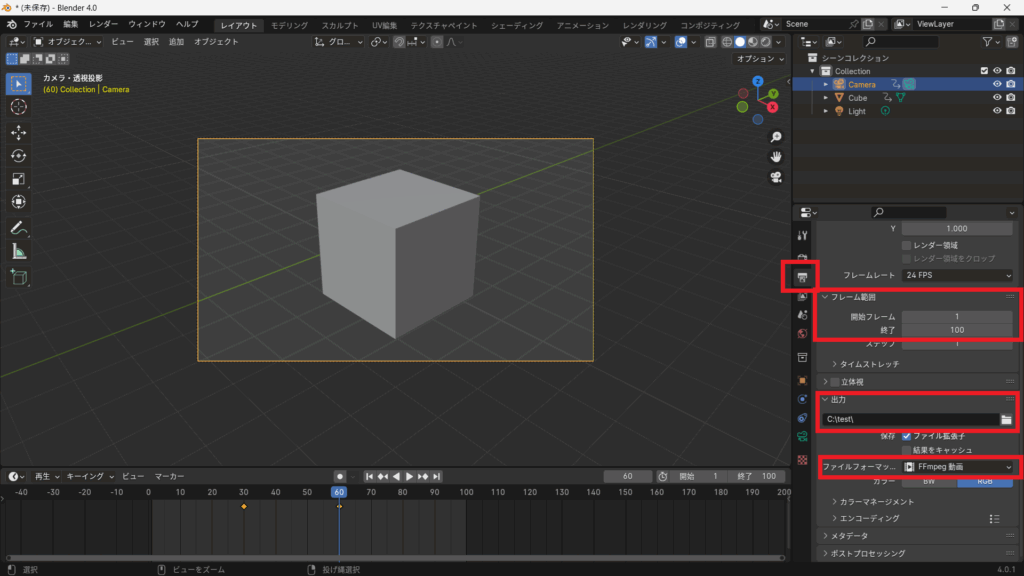

レンダリングして動画に出力する

アニメーションが完成したら、動画ファイルとして書き出しましょう。

- 「出力プロパティ」からレンダリング範囲を設定(例:1〜100フレーム)。

- 出力フォーマットを「FFmpeg video」に変更。

- 保存先フォルダを指定。

Ctrl + F12でアニメーションをレンダリング。

これでBlender上で作った動きを実際の動画ファイルとして保存できます。

まとめ

Blenderでアニメーションを作る流れは、

- キーフレームを打つ

- タイムラインで管理する

- グラフエディターで動きを調整する

- カメラワークも追加する

- レンダリングして動画として出力する

というステップで進められます。最初は単純な移動から始めて、徐々にカメラや複雑なモーションへ広げていくのがおすすめです。アニメーションを理解すれば、作品の表現力は一気に広がります。ぜひ基本を押さえて、自分だけの映像制作に挑戦してみてください。